ブリッジ型という制限増幅の方法があります

実はVariMu、オプトの他に制限増幅の種類がいくつかあり

そのうち一つがブリッジ型です

今回はそのうちのCollins26Cの自作の考察をします

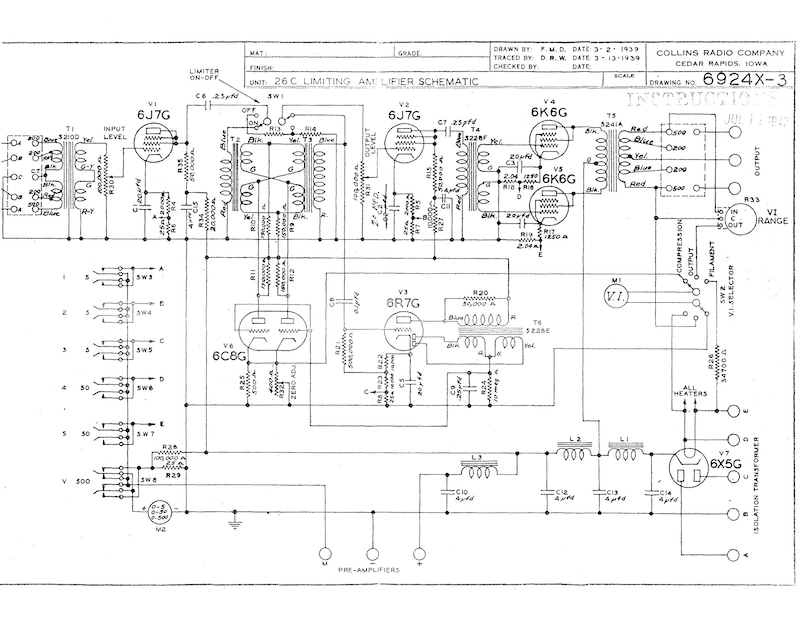

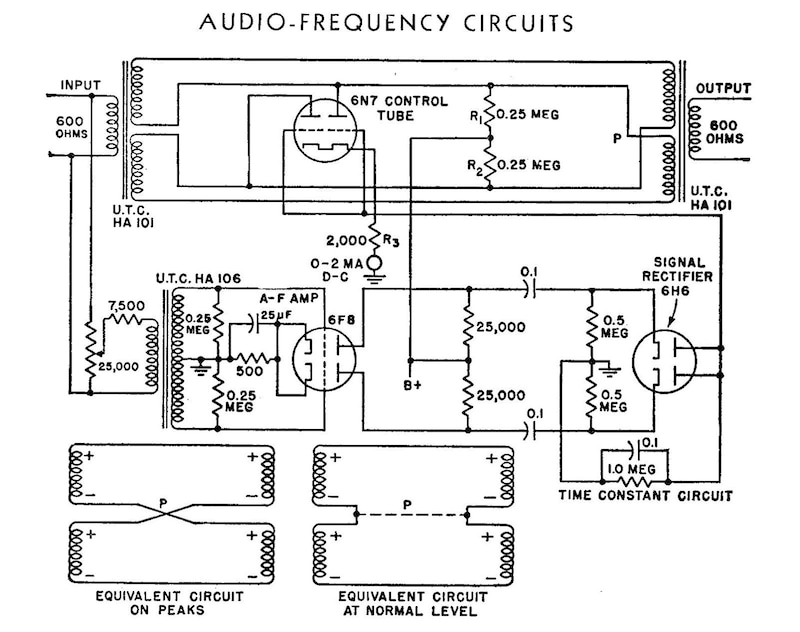

配線図は下記

上部は6J7>6J7>6K6 PP まあシンプルですNFBもないし

問題は下半分となんかクロスしてるトランスT2T3?

なんじゃこれはです。。。

ボタン(左下)に至っては意味不明。。。不明ばかりです

昔数年前に説明を受けた時は

ブリッジ型では逆位相を使ってデカイ音を消し込んでる

と教わりました

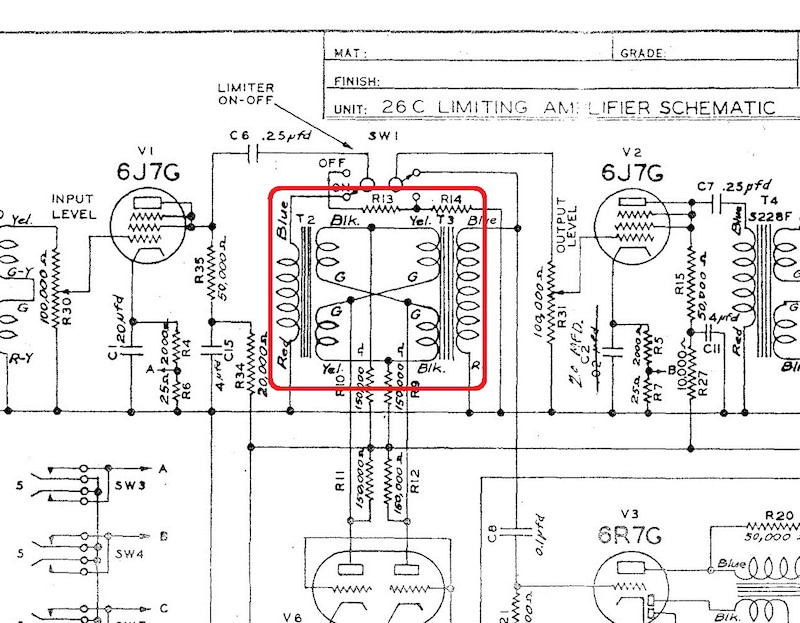

下記の赤部分のクロスされた辺りの挙動がそれに当たるかと

思いつつ考えるのをやめてました

ブリッジ型の良い点は

アタックが早い

VariMuやオプトにないスムーズなトランジション

(ザシュッと潰れない)

それに対して悪い点は

トランス2結で音の変化が多い

逆位相が混ざる為音の変化が多い

そもそもトランスが高い

必要な真空管が増える

まあVariMuがその後開発精錬され主流になったのも判ります

眺めるたびに自分には理解不能で放置してましたが

同じ方法の同じCollinsのちょっとあとモデル26Wを

DavePがここで作成(分解分析)しています

https://groupdiy.com/index.

それを読んでちょっと自作出来るか考察してみました

まだまだ完全に理解出来た訳ではないのですが

挙動は下記の様な感じかなと想像してます

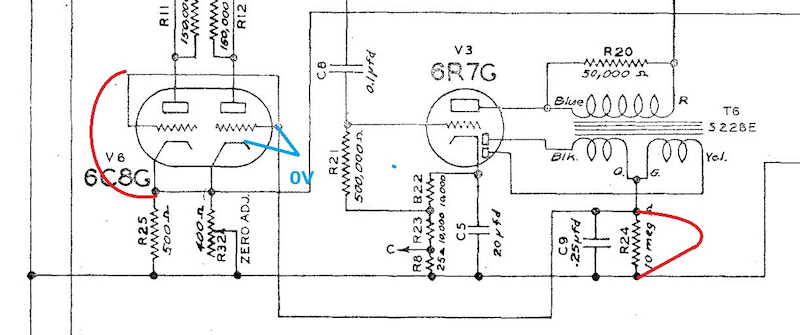

V6バイアスは相対的に通常時0V (上記青)

サイドチェインからはプラス(

それを使って2回路+-、+-マイナスをクロスされたT2T3へ投入

が同時に6C8Gへマイナスを引き込む(ここが怪しい)

が

逆側のプラスが相殺されGRが掛か

3行目以降が非常にあやふやです

本当にこんな挙動が可能なのでしょうか

どこかでDavePが通常時はバイアスは0V

ピーク時は-18Vまで下がると書いていた気もします

(見つけられませんでした。。。。夢かも)

もうさっくり6J7シングル作って赤い部分測った方が良いかも

もしくは人に聞くことを考えたり迷ったり

でも2回路トランス改造はおもしろそうなので挑戦したり

先日から作っているCT割りの2回路トランスもこの為です

行ったり来たりを繰り返してましたが

ツイッターのフォロワーさん達の中に自作ERが多く

電気に強いかたがたが多いのでちょっと乗せてみたところ

同様の理解をされた方が居られましたのでちょっと自信が付きました

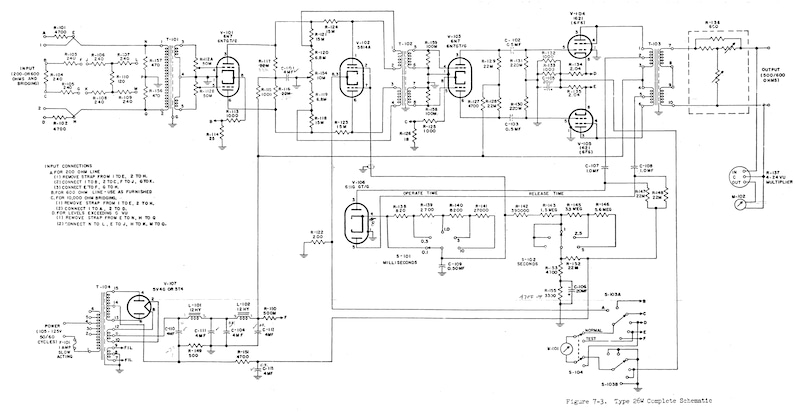

DavePが上リンク先で作成(分解分析)しているの26Wの配線図は下記です

(興味あるかたはマニュアルがPDFでネットにありますので検索下さい)

下記は同じ逆位相の原理を使った回路(らしいです)

バイアス0V状態だとシグナルは流れない

そう考えると下記のNORMALLEVELの図(真ん中下)

の点線の意味もちょっとわかるかも知れないとか考えてます

自信が全くありません。。。。

ここまで来たら作ってしまった方が理解は早いかも知れません

3連休の予定は今のところ空いてますしちょっと楽しみです

放置するかも知れませんが続くかもしれません。。。

—–